この記事で、3歳までに絵本を1万冊読むためのポイントをまとめました。

この記事の通り、我が子は3歳までに絵本を1万冊読んでいます。

3歳過ぎてからも、絵本は大好きで

5歳になった今でも、図書館で2週間ごとに15冊借り、1人で読んだり、読み聞かせをしています。

しかし実際、

絵本の読み聞かせの効果はいつ、どのように出るのでしょうか!?

と、感じる親御さんは多いのではないでしょうか。

私は我が子に3歳までに絵本1万冊の読み聞かせをしましたが、実際に成果が出たと感じたのは4歳半以降でした。

本日は、絵本の読み聞かせの効果を紹介していきます。

4歳前半までは成果らしい成果はわからなかった!?

書籍や、SNSで「絵本の読み聞かせは最強」と言われており、「3歳までに1万冊!」という標語は、私たち、親たちの目標になります。

お子さんを4人とも東大合格に導いた佐藤ママが言っていることでも有名ですよね。

実際に、私も、3歳までに1万冊読むぞ!と気合いを入れて、1日何冊読んだか気にしていましたが、3歳過ぎてからある疑問が。

「3歳までに1万冊読んで、どうなるん!?」と。

読み聞かせの成果を考えてみましたが、思い当たるものは特にありませんでした。

全くなかったわけではありません。例えば、以下のことは思い当たりました。

・話始めが早かった(1歳半時点で、3語文でてました)

・ひらがなに興味を持つのが早かった、

・ひらがなを読めるようになるのが早かった

しかし、上記のことは「強いて言うなら」ぐらいです。

絵本の読み聞かせというより、語りかけの効果かもしれないし、

ひらがなに関しては親の働きかけかもしれないし、と思います。

子育てや知育において、これをしたから、これができるようになった!!ということはなく、

様々な要素が複合的に絡み合っていると思うので、成果を感じにくいのは当然ですが、

それにしても、絵本の読み聞かせの成果を感じることは、あまりありませんでした。

4歳半以降、成果らしきものが出てきた

ところが、4歳半以降、「これ、絵本の読み聞かせの成果じゃね!?」と、感じられることがいくつか出てきました。

これも、あくまで「私が思うこと」であって、確実なことかどうかは定かではありません。

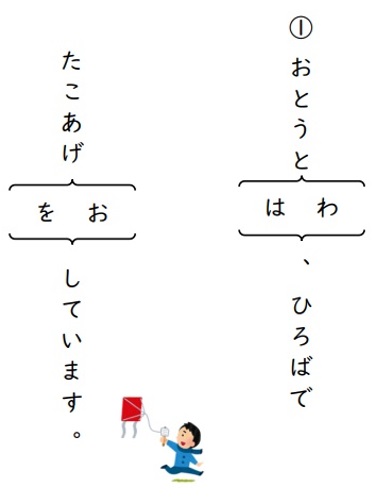

くっつき言葉「は」「へ」「を」を教えなくても理解できた。

くっつき言葉とは、言葉と言葉をつなぐ助詞のこと。

「は」「へ」「を」のことです。家庭学習で行っているプリントやワークで、このくっつき言葉、どうやって教えよう!?と迷っていました。

こんな問題です。普段、何気なく当たり前のように使い分けていて、

4歳・5歳の子が納得できるように、説明をすることはできるのか!?と思っていました。

そんな悩みもいらないぐらい、「は」と「わ」の違い、「へ」と「え」の違い、「を」と「お」の違い、理解していました。

ほぼ、何も教えずに解けていました。

絵本で、毎日正しい文法に触れていたため、感覚的に理解できていた、と考えられます。

教えなくても知っている教養や道徳心が多くある。

絵本を1万冊読むためには、同じ絵本を何回、何十回と読むことになります。

そのため、セリフや内容をおぼえることはもちろん理解もしていることが多いです。

「そんなこと、よく知ってるね。誰に教えてもらったん?」「◯◯の絵本で読んだんだよ〜」みたいなことが日常で多々あります。

例えばこんな知識です。

・電車や恐竜の種類

・カエルの子はおたまじゃくしであること

・月は昼間にも空に出てるが、空が明るくて見えないだけ

・タコの足は8本

また、昔話によくある、

「正直者は最後は必ず幸せになる、ズルや嘘をついて人を騙すような悪い人は必ずバチが当たる」

という道徳も身に付いているのも、絵本のおかげだと思ってます。

他にも、ある時、家の増えすぎたおもちゃの整理をしよう、使わないものは処分しよう、と提案してみました。

嫌がるかな!?と思いましたが、長男は快諾してくれました。

「もっと嫌がるかと思った」と伝えると、「もので溢れてると、本当に大切なものが何か分からなくなっちゃうからね」との返答。

これも絵本で読んだことを自分になりに解釈したそうです。

同じ絵本ばっかり読むより、多くの種類の本を読んだ方が、なんとなく良さそうですが、

同じ絵本を繰り返し読むと、理解が深まりとても良いと思った出来事でした。

ユーモアを交えてコミュニケーションを取ることができる。

前述した通り、教養や道徳心は絵本から得ることが多いです。

他にも、知識だけではなく、ユーモアも絵本から得ているような気がします。

絵本には多種多様な種類があり、思いもよらない展開となる物語、現実世界では絶対にあり得ない設定、などなど大人でも笑ってしまうような絵本は多くあります。

子どもながらに、「これは架空のお話」ということは理解した上で、物語を楽しんでいるように思います。

例えば、私が台所で家事をバタバタしながらやっていて、何かに足をぶつけた

「いったー(><)」と大声をあげてると、

「お嬢さん、いったいどうしたんだい?そんな大きな声をあげて」と、

森の中にいる仙人になりきり現れて、私を笑わせてくれます。

このように、絵本の中にあるユーモアをキャッチして、日常生活の中にユーモアを取り入れてコミュニケーションを取ることができると、

子どもとの会話や生活がより楽しいものになります。

接続詞や副詞の使い方をマスターしている

小学生低学年の国語力の成績が低く、語彙が少ない子の特徴として、

作文や話をしている時に接続詞が少なかったり、副詞などが少なく言葉足らずで情景が思い浮かびづらかったり、

間違った使い方をしている子が多くいます。

昨日家族で、水族館に行きました。一番楽しみにしていたイルカショーを真ん中の席で見ることができたので、嬉しかったです。

昨日家族で、水族館に行きました。イルカショーを見ました。楽しかったです。

絵本は、物語のため、何がどうしてどうなったかの、あらすじがあるため、接続詞も多く使われていますし、情景説明の副詞も多く使われています。

絵本を毎日何冊、何十冊も読んでいると、多くの語彙に触れるため、接続詞や副詞の種類や正しい使い方が身に付きます。

保育園の出来事の話を子どもとしてきたとき、

◯◯ちゃん、よほど◯◯が好きなんだね~。

「よほど」って小さな子どもが使う言葉!?と

大人がびっくりするような使い方をする時があります。

きっと、これも絵本効果なのかなと思います。

もう少し、大きくなり、作文を書けるようになると、効果が顕著になるのかもしれません。

まとめ

以上、私が感じる絵本の効果でした。

毎日、読み聞かせをしていると、「すごい効果がすぐにバーンと出てほしい」と思ってしまいますが、なかなか、「これだっ!!」と感じる効果が少ないのが現実です。

しかし、毎日の積み重ねは、4歳半以降から一生、じわじわと効果が出てくるのも、また面白いと感じます。

絵本の一節を気に入ってよく使っている姿、意味を理解しているのかは定かではないけれど、難しい言葉を満足げに使っている姿、どんな絵本が好きかをお互いに話し合う時間、

そんな子どもの姿や時間がとてもかわいらしく愛おしいと感じます。

子どもと絵本を読み聞かせる時間が、親子にとって楽しい時間でありますように!