子どもが勉強嫌いで、なかなか勉強に積極的にならずに困っています…。

前は学校の宿題も進んで取り組んでいたのに、今は全然で。

宿題をやらせるにも、一苦労です。。。

上記のような悩みを抱えている保護者の方、多いのではないでしょうか・

子どもが勉強に対して腰が重いと、こちらも嫌気がさしてしまいますよね。

・子どもが勉強嫌いになる理由の原因を探る。

・そうすることで、親御さんの対応も変わってくるかも!?

勉強っていつから嫌いになるんだろう!?

子どもが勉強を「嫌い」と認識し始めるのは、だいたい小学3年生頃だと言われています。

小学生の低学年の子に勉強は好きかを尋ねると

勉強好きだよ~!!

とポジティブな回答が多い印象です。

「めんどくさい」「宿題は嫌い」という回答であっても、

「めんどくさい。でもできないことはない。」

「宿題は嫌い。でも宿題ができないわけではない。」

というニュアンスが込められていることが多いです。

では、小学校3・4年生ぐらいから、どんどんネガティブな意見が出てきます。

学年が上がるにつれ、「勉強」に対してネガティブな感情を持ってしまうのは、なぜでしょうか。

勉強が嫌いになってしまう原因

勉強が嫌いになってしまう原因は、

ずばり!!「勉強が難しい」からです。

当たり前ですね。

大人の私たちも、勉強は難しくてとっつきにくいもの、と感じてしまいがちですが、一体いつからこのようなイメージがついてしまったのでしょうね。

「1+1」を難しいと感じた日はあったのでしょうか?多くの人は、初めから「1+1=2」と簡単に答えられていたのではないでしょうか。

一般的に、「小学3年生頃から勉強が難しくなる」と言われています。

人は基本的に「できることは好き」「できないことは嫌い」です。

勉強も同じで、できないから嫌いなのです。では、なぜできないかと言うと、難しいからです。なぜ、難しいかというと、それは「イメージが湧かない」からです。

「どういうこと!?」となった人、多いかと思います。解説していきます。

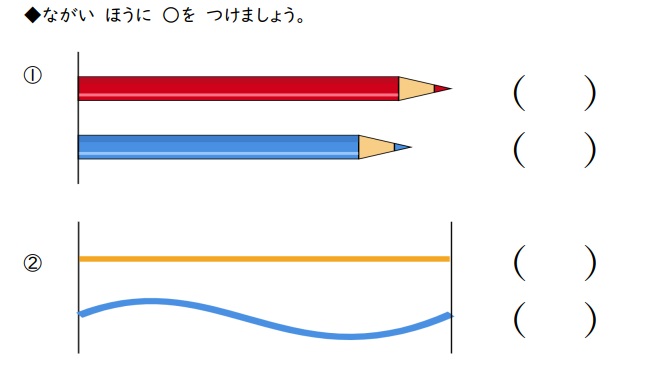

小学1・2年生と小学3年生の勉強の内容の違い

小学1年生の勉強内容

多くの小学生が最初に苦手な科目となるランキング1位は「算数」です。

算数って難しいですよね。

算数を例にとって話を進めていきます。例えば小学1年生の問題です。

長さの単元の問題です。

どちらが長いか見ただけで分かりますよね。うちの5歳の未就学児でも分かりました。

「見るだけで分かる!」というのは大きなポイントです。

見るだけ分かれば覚えることは特にないですし、すぐに問題を解くことができて達成感に繋がります。

「この、鉛筆短くなったから書きにくいな。新しい長い鉛筆に変えよう」とか、

「髪長くなったから、短く切りたいな。切ったらサッパリして気持ちいいな」とか、

小学1・2年生の勉強って、日常生活と直結していることが多いです。

だからイメージがつきやすく、特に覚えることもないので、「簡単」となるわけです。

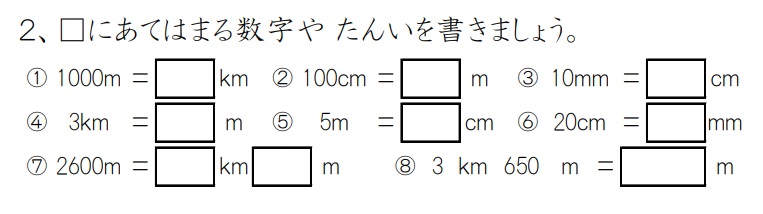

小学3年生の勉強内容

いきなりめちゃくちゃ難しい単位の変換の単元です。

2年前は、「どちらが長いでしょう??」と絵や図が入った問題を解いていたのに、

もう単位変換とは、子どもの成長は早いということなのでしょうか!?

この問題の一番難しいところは、「1kmの距離ってどれぐらいか分かる?」というところです。

私の小学3年生の甥っ子に、「1cmってどれぐらい?」と聞くと、「これぐらい」と指で長さを作ってくれました。

「1mってどれぐらい?」と聞くと、身長から推察して、「ここぐらい?」と自分の首の高さぐらいを指してくれました。

「家から1km離れた場所ってどこ?」と聞くと、「うーん…」と黙ってしまいました。

「イメージが湧かない」とはこういうことです。

1kmの長さが具体的にイメージつかないのに、3km650mは何m?と聞かれてもよく分からん!となりますよね。

「1km=1000m」と頑張って覚えても、そもそも1kmがよく分かってなかったら、

イメージがつかず、イメージがつかないものってすぐ忘れていってしまいます。

学年に上がれば上がるほど、勉強内容が、日常生活では経験しないことが多くなっていくため、難しくなったと感じるのです。

個数でも、小学3年生になると「大きな数」という単元で1億や1兆という単位が出てきます。

100枚の折り紙は実際に見たことがあり、「100」という数字はイメージできても、

1億枚の折り紙は、なかなか見る機会ないですよね。

1億って言われても想像できず、想像できないものを考えることは苦痛であるため、

勉強に意識が向きにくくなるというわけです。

「分かる=できる」ではなくなっても、頭が悪いというわけではありません。

「小3から勉強が難しくなるから、塾に入りましょう!通信教材をしましょう!」等、営業目的で言われることはありますが、

親も子どもも、上記の原因をあまり知らず、小学1年生のときと同じ勉強時間、量をこなします。

宿題が分からなくて解けない。

学校の授業では分かっていたはずだったのに。もう1回教科書読み直すこと面倒くさいな、勉強嫌だな、したくないな。

と思うわけです。小学1・2年生までは「分かった=できる」だったのに、小学3年生になると、宿題やろうとしても、解けない問題が増え、

「私(僕)って頭悪いだ!」と思い込んでしまうわけです。親も、我が子の勉強の様子の変化やテストの点数を見て、

小学校2年生までは、テストも100点が多かったのに…。3年生になってから、すごく下がってしまったわね。

やっぱりうちの子頭悪いんだわ。遺伝だもの、しょうがいないわ。

と思ってしまうのです。

上記で説明したように、勉強内容のイメージが湧かないため、具体的なことに落とし込むことができず、手こずっているだけで「頭が悪い」というわけではないのです。

適切な勉強量と質をすれば、またテストの点数は復活しますので、ご安心下さい。

まとめ

以上が勉強が難しいと感じる理由でした。いかに、事象を想像できるようになるか、また、想像できるようになるための訓練が必要、ということですね。

幼少期に多くの経験をすべし!等、言われるのは、そのためでしょうか!?